コラーゲンとは?

1.コラーゲンの歴史 ~ヒトとコラーゲンの関わり~

体を作っている全タンパク質の約25%がコラーゲンであり、真皮層に関しては70%以上がコラーゲン線維で構成されています。コラーゲンは、皮膚、骨、歯、角膜、血管、腱等に存在しているため、コラーゲン不足は肌老化だけでなく骨や血管にも悪影響を及ぼします。

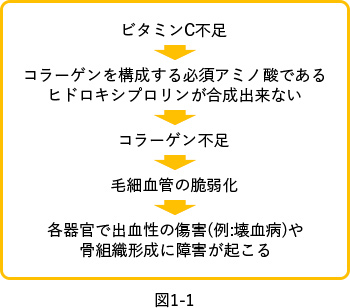

例えば、16~18世紀の大航海時代に「船乗りの天罰」と恐れられた「壊血病」も、ビタミンC不足によりコラーゲンが体内で十分に合成出来なかったことが原因であり、探検家コロンブスは新鮮な果物やイモなどを補給することで、壊血病を免れたと言われています(図1-1)。

ヒトとコラーゲンの歴史は古く、5000年以上前にエジプトで獣類の皮や骨等から水で煮だしたゼラチンを主成分とする天然の接着剤であるニカワ(膠)が使用されていたことが報告されています。コラーゲン(Collagen)の「コル」が「ニカワ」、「ゲン」が「もとになるもの」を意味することからも、人間がコラーゲンを意識し始めた始まりがニカワの利用であったことが窺えます。

その後、1700年頃よりヨーロッパでゼラチンの工業的な生産が開始され、1800年代には精製度の高い食用ゼラチンが製造されるようになりました。その後、食用以外にも、写真のフィルムに使用されるゼラチン乳剤、菓子箱等の接着剤、建築・楽器等の接着や修理用等、コラーゲンは私たちの身近なものとして古くから使われてきました。

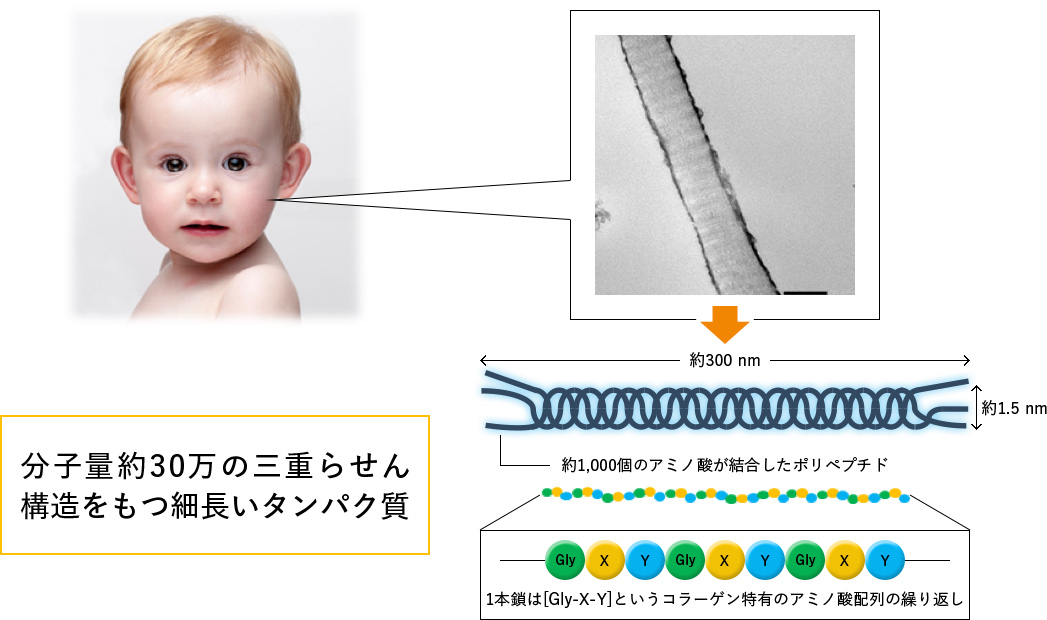

1930年代頃からコラーゲンの構造解析に関する研究が進み、コラーゲンが約1000個のアミノ酸が結合したポリペプチドから成っており3本のポリペプチドが三重らせん構造をとった細長い分子であることが分かってきました(図1-2)。しかし、体内に存在するコラーゲンは「水に溶けないタンパク質」であり、三重らせん構造を維持した非変性の状態で抽出する方法の確立が課題となっていました。

図1-2 コラーゲンの構造

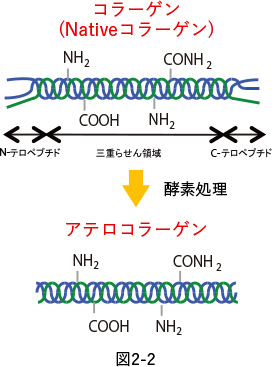

1960年に酵素処理によるコラーゲンの可溶化技術が特許出願され、抗原性部位(アレルギー反応を起こす部位)が除去された生体適合性の高い非変性のコラーゲン=「アテロコラーゲン」の開発および製品化が行われるようになりました。そのため、コラーゲンの可溶化技術に関する特許(特許番号:第306922号)が出願された1960年1月26日は、コラーゲンが広く応用されるようになる第一歩を踏み出した、記念すべき日として、「コラーゲンの日」とされています。

2.意外と奥の深い?コラーゲン・ゼラチン・コラーゲンぺプチドの違い

その後、アテロコラーゲンの量産化技術が確立され、国産初の化粧用コラーゲンが製品化されたのは1978年でした。当時、既にドイツ製のコラーゲンが化粧品用途で一部出回っていましたが、これらの多くは酸可溶化処理などで抽出されたもので、抗原性をもつテロペプチドが未処理のままで濁りがあるなど、化粧品原料には不向きな点があったため、日本においてはアテロコラーゲンの利用が主となっていきました。アテロコラーゲンは、高い生体適合性・生分解性などを有することから、現在では医療機器・研究用試薬などにも幅広く利用されています。

生体内に存在するコラーゲン(Nativeコラーゲン)は、3本のポリペプチド鎖がらせんを巻いた「3重らせん構造」の不溶性の線維状タンパク質です。その構造は加熱によってゼラチンになり、さらに酵素分解等で低分子化し、コラーゲンペプチド(加水分解コラーゲン)になります(図2-1)。基は全て同じですが、製造方法によって分子量や物性が異なります。

図2-1 コラーゲン・ゼラチン・ペプチド(加水分解コラーゲン)

Nativeコラーゲンの両末端に存在する抗原部位(アレルギーの基となる部分)であるテロペプチドは、酵素やアルカリ処理にて除くことが出来ます(図2-2)。テロペプチドが除かれた「アテロコラーゲン」は、Nativeコラーゲンやゼラチン、加水分解コラーゲンに比べ、抗原性が低く、生体適合性が高いコラーゲンです。その他に工業的に酸抽出法も採用されていますが、酸抽出により得られるコラーゲンはテロペプチドが残ったままのNativeコラーゲンになります。

以上のことから、化粧品表示名称の定義に合わせると、コラーゲン、ゼラチン、コラーゲンペプチドは以下のように分類されます(表2-1)。

| 一般名 | 一般的な製造方法 | 分子量 | 化粧品表示名称(一例) |

|---|---|---|---|

| Nativeコラーゲン | 酸抽出(低温抽出) | 約30万(3重らせん) | コラーゲン 水溶性コラーゲン プロコラーゲン |

| アテロコラーゲン | 酵素またはアルカリ抽出 (低温抽出) |

約30万(3重らせん) | コラーゲン 水溶性コラーゲン アテロコラーゲン |

| ゼラチン | 酸またはアルカリにて 前処理後、加熱溶解 |

数万~数十万 | ゼラチン |

| コラーゲンペプチド | 酸・アルカリ・酵素 による分解 |

数百~数千 | 加水分解コラーゲン |

なお、健康食品の成分として利用されているのは、ほとんどがコラーゲンペプチドですが、市場では、これらが区別されず、いずれも「コラーゲン」と呼ばれることが多いです。

3.コラーゲンの種類(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型など)

現在、29種類のコラーゲンが存在することが確認されており、その種類は発見された順にI型、II型、III型…と名付けられています。型によって存在部位・構造・機能が異なっており、例えば、

体内のコラーゲンの90%を占めるI型コラーゲンは皮膚、骨、腱、角膜など、

II型コラーゲンは軟骨、硝子体、

Ⅲ型コラーゲンは皮膚や血管壁、

に多く含まれています。

なお、皮膚に存在する主なコラーゲンは、

①真皮を構成するⅠ型・Ⅲ型・Ⅴ型コラーゲン(真皮コラーゲン)

②基底膜に存在し、表皮を健やかな状態に保つはたらきを有するⅣ型コラーゲン(通称:メッシュコラーゲン/シート型コラーゲン)

③上皮(基底膜近傍) に存在し、真皮と基底膜をつなぐ役割のアンカリングフィブリルであるⅦ型コラーゲン (通称:吊り型コラーゲン)

です。なお、Ⅲ型コラーゲンは胎児期に多く生成されるコラーゲンであることから、通称「ベビーコラーゲン」と呼ばれています。これらコラーゲンを保護し、産生を促進することが肌のハリ・弾力を維持するために重要であると考えられています。

4.知っておきたいコラーゲンの素材 ~由来による違い~

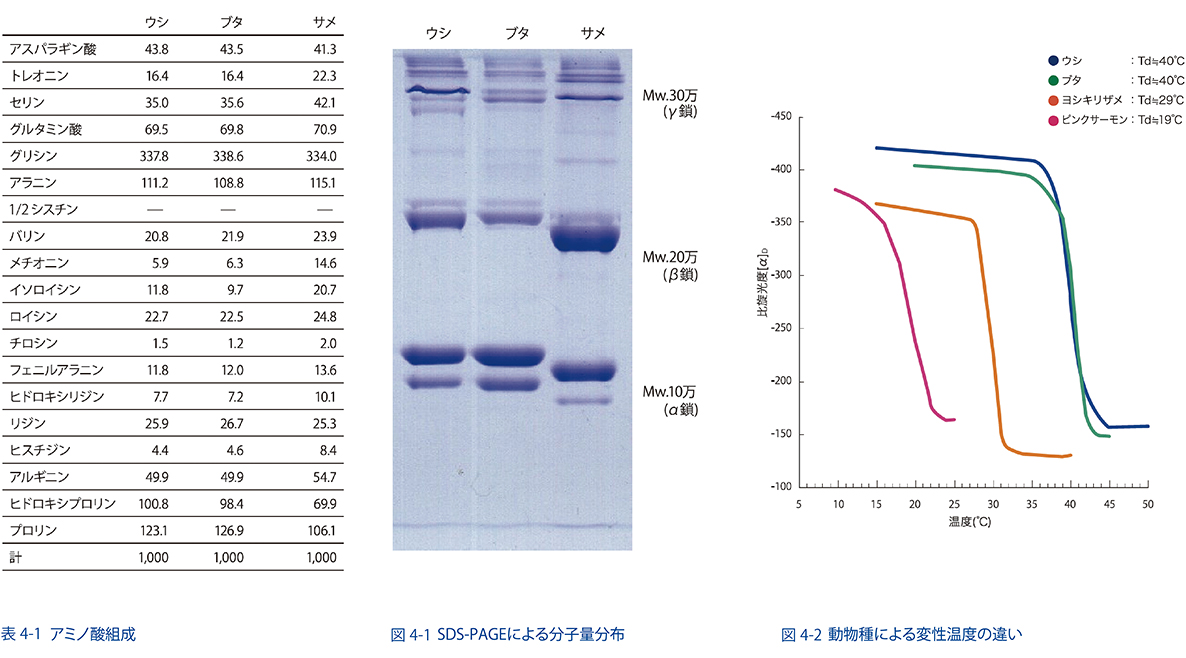

コラーゲンは動物(牛・豚・鳥等)や魚の皮等から抽出されますが、同じⅠ型コラーゲンであっても由来によってアミノ酸組成や熱に対する安定性が異なります。

例えば、ウシ・ブタ・サメを比較した場合、サメ由来のⅠ型コラーゲンのアミノ酸組成は、ウシやブタ由来と比較してヒドロキシプロリン及びプロリンの含有量が少なく、イソロイシン及びメチオニンが多く含有されています(表4-1)。アミノ酸組成の違いにより分子量は若干異なりますが、動物種間において分子量分布パターンに違いはほとんどありません(図4-2)。

また、コラーゲンが熱により三重らせん構造がほどけ、ゼラチンになる温度を変性温度と呼びます。変性温度は動物種によって異なり、温暖な環境に住む生物は変性温度が高く、寒冷な環境に住む生物は低い傾向があり、これはコラーゲン特有のアミノ酸であるヒドロキシプロリンの含有量に比例していると言われています(図4-3)。

化粧品原料としてコラーゲンが利用され始めた当初は、主にウシ由来コラーゲンが使用されていましたが、BSE(牛海綿状脳症)の発生により、平成7年頃から化粧品メーカーがウシ由来原料の使用を控えるようになりました。そのため、現在は、豚や魚由来コラーゲンが主に利用されています。なお、ウシアテロコラーゲンの原材料となるウシ皮には、BSEの原因となるプリオンは含まれておらず、低リスク原料に指定されています。また、当社の医療機器用および化粧品原料用ウシアテロコラーゲンには、BSE非発症の低リスク国の子牛の皮を使用しています。

5.コラーゲンの化粧品での作用 ~コラーゲンは肌に最適な保湿材~

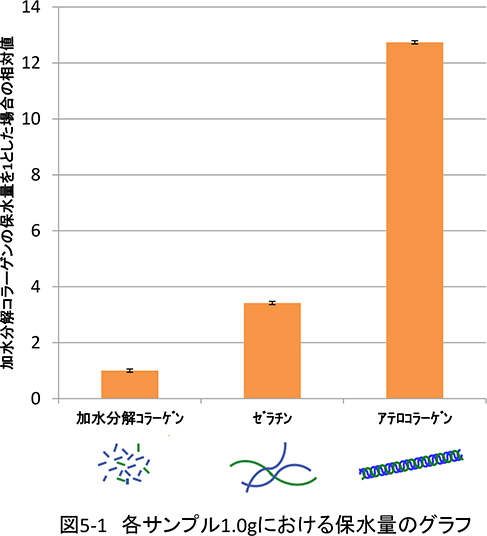

コラーゲンの肌への主な作用は保湿効果であり、その効果は分子量に比例します。例えば、アテロコラーゲン(Mw 30万)、ゼラチン(Mw 10万)、加水分解コラーゲン(Mw 1500)の水分保持力を比較した場合、アテロコラーゲンは加水分解コラーゲンの13倍、ゼラチンの4倍の保水力を有することが分かっています(図5-1)。

一方で、近年は角層への浸透性をコンセプトにする企画が増え、コラーゲンに対しても浸透性を求める声が多くなりました。そのため、肌への浸透性が高いといわれている分子量250~1000の画分が多く含まれている加水分解コラーゲン(ナノコラーゲン)やリポソームなどに内包化し浸透性を高めた内包化コラーゲン等が販売されています。

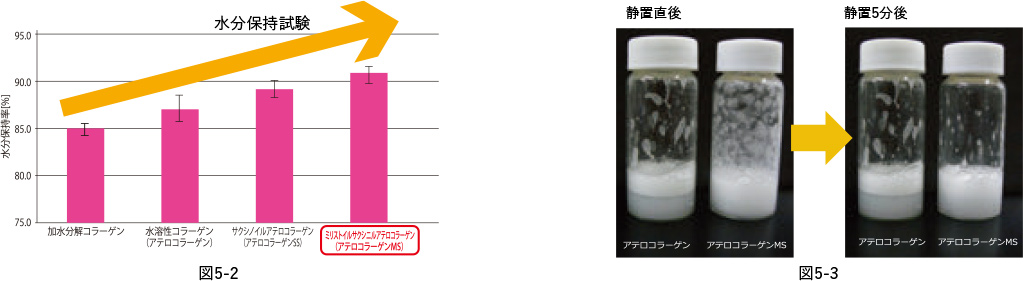

また、コラーゲンに化学修飾を加えた修飾コラーゲンも多く販売されています。国内初の修飾型アテロコラーゲンは1979年に発売されたコハク酸を修飾し、中性条件での溶解性を高めた「サクシニル化アテロコラーゲン(化粧品表示名称:サクシノイルアテロコラーゲン)」でした。その後、肌への親和性を高めるため疎水性のミリスチン酸を修飾した「ミリスチル化アテロコラーゲン」や「ミリスチル・サクシニル化アテロコラーゲン(化粧品表示名称:ミリストイルサクシニルアテロコラーゲン)」が販売されました。分子量の小さい加水分解コラーゲンはもちろん、未修飾のアテロコラーゲン(水溶性コラーゲン)に比べ、サクシノイルアテロコラーゲン、ミリストイルサクシニルアテロコラーゲンは水分保持力が高くなることが分かっています(図5-2)。また、ミリストイルサクシニルアテロコラーゲンはミリスチン酸修飾により両親媒性の機能が付与されています(図5-3)。

なお、修飾型加水分解コラーゲンに関しては、ヘアケア製品に主に利用されるため、毛髪への効果を高めることを重視し、カチオン化、アシル化、シアル化などの修飾がなされています。

その他にも、コラーゲンを架橋により高分子化した「水溶性コラーゲンクロスポリマー」(通称:多機能型保湿コラーゲン、3Dコラーゲン)や、凍結乾燥したアテロコラーゲンなどが販売されており、今後も、コラーゲンの機能性を向上させた「コラーゲン+機能性成分」のハイブリット型コラーゲンやユニークな剤型のコラーゲンが開発されていくことと思われます。

6.最先端の研究で利用されるコラーゲン

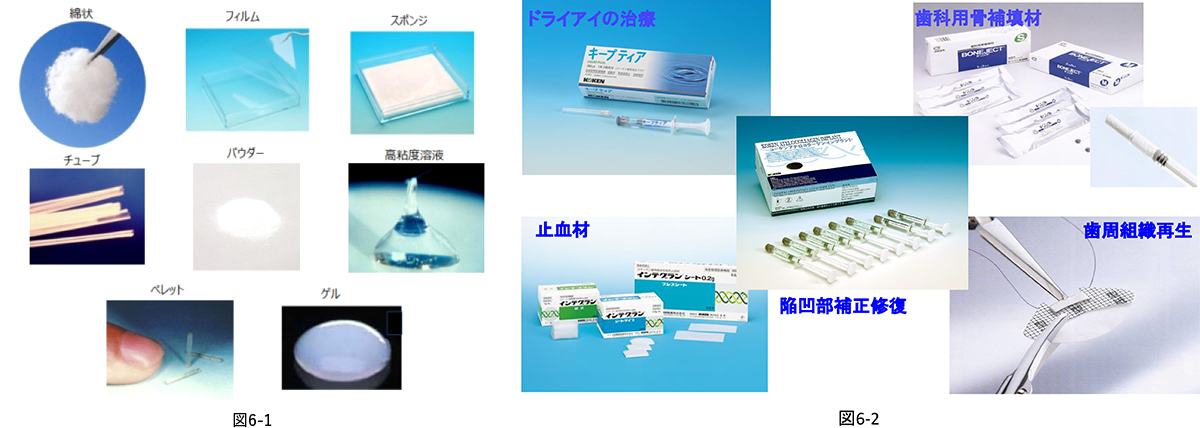

アテロコラーゲンは生体適合性が高く、生分解性に優れたバイオマテリアルであり、ゲルやフィルム、スポンジ等、様々な剤型に加工が可能であることから(図6-1)、

医療機器や再生医療、核酸医薬のデリバリー担体等、様々な分野で利用されています。医療機器としては、コラーゲンが体温でゲル化する性質を活かしたドライアイ治療の涙点プラグ用コラーゲン溶液や、止血用のコラーゲンスポンジ、歯周組織再生用のコラーゲンフィルムなどが販売されています(図6-2)。

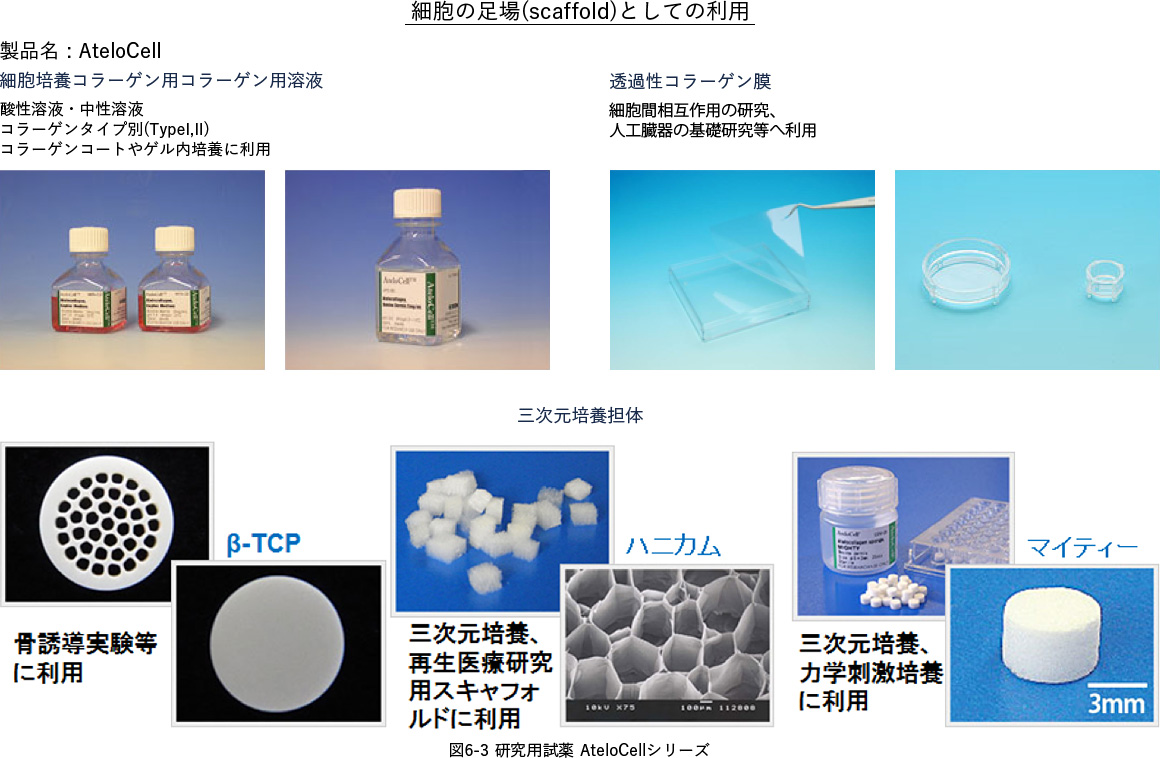

また、コラーゲンは細胞の生長の足場となるため、再生医療の足場材料として利用されています。化粧品分野においては、3次元培養皮膚モデルの真皮モデルの基剤材料として、当社が販売する研究用コラーゲン試薬も長く使用されています(図6-3)。

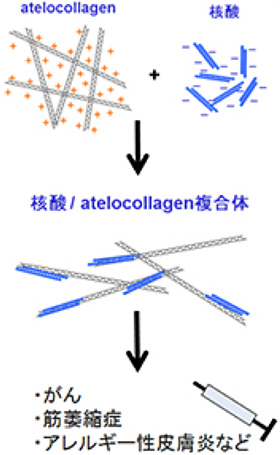

その他に、研究用試薬として薬剤の徐放性担体に利用されています。例えば、核酸医薬の研究において、核酸の体内での安定性の向上とドラックデリバリーシステムの構築が課題となっています。アニオン性の核酸とカチオン性のアテロコラーゲンは相性が良く、複合体を形成します。それにより、アテロコラーゲンが核酸の体内での分解を抑え、且つDDS担体として機能を有するため、がんやアレルギー性皮膚炎等の様々な疾患の研究に利用されています(図6-4)。

このように、コラーゲンは化粧品や健康食品などの身近なものから、最先端の研究分野まで、幅広く利用されているバイオマテリアルなのです。